~ 相続を“争続”にしないために ~

相続の基礎知識と遺言の上手な活用法

近年の相続問題&相続対策の基本を抑えよう

①超高齢化社会へ突入

②保有財産やライフスタイルの多様化による価値観の変化

③所有財産の多い少ないは関係なく「争続」が年々増加している

④相続税改正により、基礎控除が4割減

①相続人は誰で、財産は何があるのか確認することからスタート

②相続税の対象かどうか?の確認をしましょう

③相続税対策若しくは納税資金の準備

④財産の承継について考える(遺言・民事信託の活用)

相続財産の把握

1. 不動産(土地・建物)

① 登記済権利証 → 登記事項証明書

② 評価証明書 → 役所の固定資産税課

③ 納税通知書など

2.現金・預貯金・有価証券・保険

① 通帳、証書、証券→ 死亡日現在の残高証明書

② 有価証券(株式、公社債、投資信託等)→ 銘柄別の明細書

③ 生命保険・損害保険→ 各種明細書・証明書・計算書など

3. 債務(借入金・未払い金など)

① 金銭消費貸借契約書 → 保証人・連帯保証人の確認

② 返済予定表

③ 未払明細書 → 死亡後に支払った医療費 未納公租公課等

④ 貸地、貸家の敷金・保証金

4.その他

① 貸金庫の有無

② 葬儀費用の明細書、領収書

③ 書画骨董品の明細

④ 手元現金、電話加入権、ゴルフ会員権、家財などの明細

⑤ 給与の明細、退職金、弔慰金の明細

⑥ 相続開始前3年前に贈与された贈与額

⑧ 被相続人の家系図、略歴書

⑨ 遺言書、遺産分割協議書の写しなど

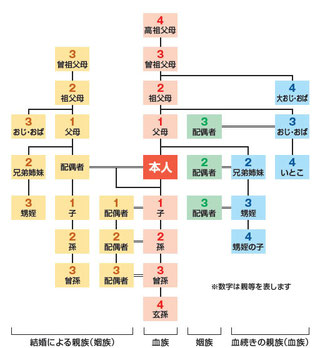

だれが相続人になるのか

① 配偶者

※ 戸籍上の配偶者であって、事実婚は含まれません。

② 下記の順番でいずれか

ⅰ)子

ⅱ)直系尊属 (両親・養親・祖父母)

ⅲ)兄弟姉妹

円満な相続のために遺言を活用しましょう!

-

なぜ「遺言」を活用するのか?

-

相続トラブルの主な原因が「遺産分割」にあるからです

相続財産の分割方法

| ① 遺産分割協議 | ② 指定分割 | ③ 調停 |

| 相続人全員の話し合い(合意)により分割 | 遺言により分割内容を指定。

遺産分割協議に優先。 |

遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所に申し立て

※申告期限までに分割協議が調わないと、税務上の |

「争続」にならないために!円満な承継のためには遺言を活用 !

遺言対象者チェックシート

□ 年齢65歳以上

□ 会社、家業、農業経営者

□ 地主、複数の不動産所有者

□ アパート・マンションなどの賃貸物件を所有している

□ 借入金がある

□ 相続税を心配している

□ 財産の大半を配偶者に残したい

□ 妻や子たちの実態に見合った遺産の分け方を決めておきたい

□ 自宅など財産が分けにくい

□ 子のない夫婦

□ 再婚で先妻の子・後妻の子がいる

□ 子供達の仲が悪い

□ 経済的に援助したい子がいる

□ 障害のある子や病弱な家族がいる

□ 配偶者・子がいない

□ 相続人以外の人にも遺産の一部を与えたい

□ 祖先の祭祀の主宰者を指定しておきたい

□ 社会のために寄付をしたい

□ 相続手続につき、妻・子らに負担をかけないよう「遺言執行者」を 指定し、安心しておきたい

遺言の種類

| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |

| 概要 |

公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、 |

自筆で遺言書を作成。 |

| メリット |

・公文書としての効果を持つ。 |

・手軽でいつでも書くことができる |

| デメリット |

・証人が2名必要 |

・形式不備で法的に無効になりやすい |

遺言の種類

「遺留分」とは・・・一定の相続人には、最低限の相続分として「遺留分」が認められている。(民法第1028条 他)

| 遺留分権利者 | 配偶者・子・父母(兄弟姉妹には遺留分はない) |

| 遺留分減殺請求 |

遺留分が侵害されている場合に、財産を取得した他の相続人に対して遺留分を請求する方法。 |

遺言を書くときは、遺留分に配慮することが必要です!

遺言書作成時のポイント

①可能な限り全ての財産を対象にする。

②遺留分に配慮する。

③不動産の相続は共有は避ける。

④相続税がかかる場合は納税を配慮する。

⑤遺言書の保管を決めておく。

⑥円滑な承継のために遺言執行者を決めておく。

⑦自筆証書より公正証書で作成する。

公正証書遺言作成のスケジュール

① 事前のご相談

(どなたに、何を遺したいのか要望をヒアリングします)

② 遺言公正証書の文案作成

③ 公証役場にて公正証書遺言を作成 ※ここで作成は完了

(証人2名の引き受け)

④ 遺言書正本の保管と管理

⑤ 遺言書の定期的な確認及び変更がある場合は 書き換え