成年後見申立について

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、判断能力が不十分で財産の管理ができない方、もしくは 財産の管理に不安がある方を保護する制度です。

具体的には、ご本人に代わり物品を購入したり(代理権)、売買契約の破棄(取消権)をしたり、ご本人が不利益を被らないように支援します。

また、ご本人の希望を尊重し、生活状況や精神状況などを最大限考慮してご本人にとって最も良い方法を選択します。

こんな時に利用する制度です

□今は大丈夫だが将来認知症になった時に不安だ

□一人暮らしの老後を安心して過ごしたい

□老人ホームに入居する手続きや支払い等の代行を お願いしたい。できればすぐに頼みたい

□入所する施設や自分の生活スタイルを自分で決めたい

□後見人になってもらう人をあらかじめ決めておきたい

□認知症で財産が動かせなくなってしまった

□父や母が悪徳商法にひっかかってしまう

□障がいのある子供の将来が不安だ

□老人ホームに入居する手続きや支払いなどの代行をお願いしたい

□寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟からお金の使い道を疑われている

成年後見制度とは?

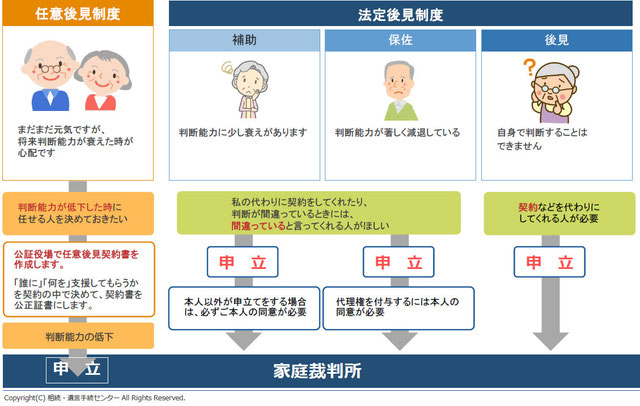

対象:既に判断能力が衰えた人

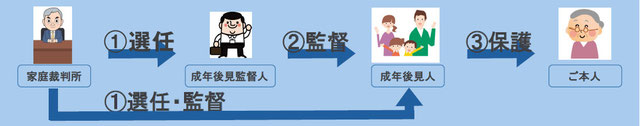

裁判所が、本人の判断能力によって、補助人、補佐人、後見人という3段階に分けてサポートする者を選任します。

選任された者は、日常の財産管理に加え、施設の入所契約を締結したり、本人が不用意に締結してしまった契約を取り消すなど、

様々な側面から本人をサポートします。成年後見人等を監督する成年後見監督人が選任される事もあります。

①補助

判断能力が少々衰えた状態

②補佐

判断能力が著しく低下した状態

③後見

自己判断が不可能である状態

①法定後見制度の仕組み

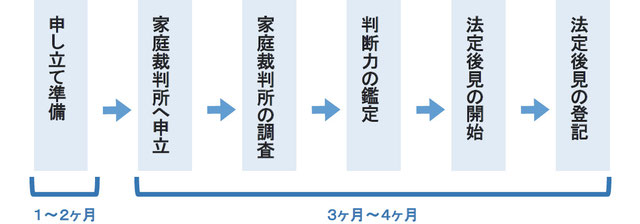

①法定後見制度が始まるまでの流れ

①法定後見のメリット・デメリット

| 〇 メリット | ✖ デメリット | |

|

① |

後見人になれば、すぐに財産管理ができます |

自由に後見人を選ぶことはできません |

| ② |

家庭裁判所への申立だけで手続きはスタート出来ます |

裁判所への申立人を探すのに苦労することがあります (親族等が身近にいない場合など) |

| ③ |

判断能力が衰えた後の申立なので、 |

判断力が衰えてから手続きにとりかかるので、 |

任意後見制度とは?

対象:判断能力が衰える前の全ての人

将来的に、判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめサポートしてもらう人(=任意後見人)を選んでおく制度です。自分の財産や身の回りの世話について、具体的な自分の希望を決めて“任意後見契約”を結びます。更に、任意後見契約に付随して以下のような契約を併用する事もあります。任意後見制度の場合、必ず成年後見監督人が選任されます。

①任意代理契約

任意代理契約は、依頼者の判断能力がまだあるときに、支援する人に財産管理と身上看護の事務を任せる契約です。

②遺言

亡くなったあと、どのように財産を相続させるかなど、自分の意思を最期まで遺すことができます。

死後事務委任契約

自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与する委任契約です。

任意後見制度の仕組み

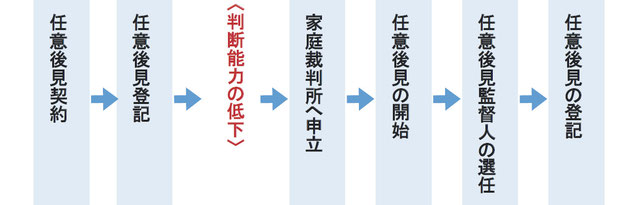

任意後見制度のスケジュール

任意後見のメリット・デメリット

| 〇 メリット | ✖ デメリット | |

|

① |

依頼者が自由に契約内容を決定することができます |

依頼者の判断能力が低下する前に契約できますが |

| ② |

依頼者が自由に任意後見人を選ぶことができます |

必ず監督人が必要です |

| ③ |

公的機関(公証役場、家庭裁判所)が関与します |

手続きが煩雑 |

後見制度の全体像

後見制度の活用事例

①悪徳商法に備えて後見人を選任

80代の女性。ご主人に先立たれ一人暮らし。認知症の症状が進行し、判断能力が低下。

息子や孫はみな遠方に住んでいるため、金銭の管理に不安があり、電話や訪問による悪徳商法に騙されないか不安。

②施設に入るため自宅を売却したいが

90代の男性。認知症の症状が進行し、身の回りのこともできなくなってきたため、家族が施設に預けることを検討。

しかし費用の捻出が難しく、自宅を売却したいが本人の判断能力が低下しているため、売買契約ができない。

③交通事故で寝たきりに。本人の預貯金を医療費に使いたい

40代の男性。交通事故で寝たきり状態になり、毎月の医療費が嵩み続けている。

本人の預貯金から支払おうにも、本人が全く意思表示ができないので預貯金が動かせず、家族への負担が続いている。

申立に必要な書類

□申立書及び申立事情説明書(弊社作成)

□親族関係図(弊社作成)

□本人の財産目録及びその資料(資料のご準備をお願い致します)

□本人の収支状況報告書及びその資料

□後見人等候補者説明書

□同意書

□本人及び後見人候補者の戸籍謄本(弊社代行可)

□本人及び後見人候補者の住民票(弊社代行可)

□本人の登記されてないことの証明書(弊社代行可)

□診断書、診断書附表(主治医)

私たちがお手伝いできること

□法定後見申立手続き(家庭裁判所)

□任意後見契約書作成(公証役場)

□法定後見人就任

□任意後見人就任

□本人の不動産売買手続き

□本人の施設入居手続き

□本人の財産目録作成

□本人の収支状況報告書作成